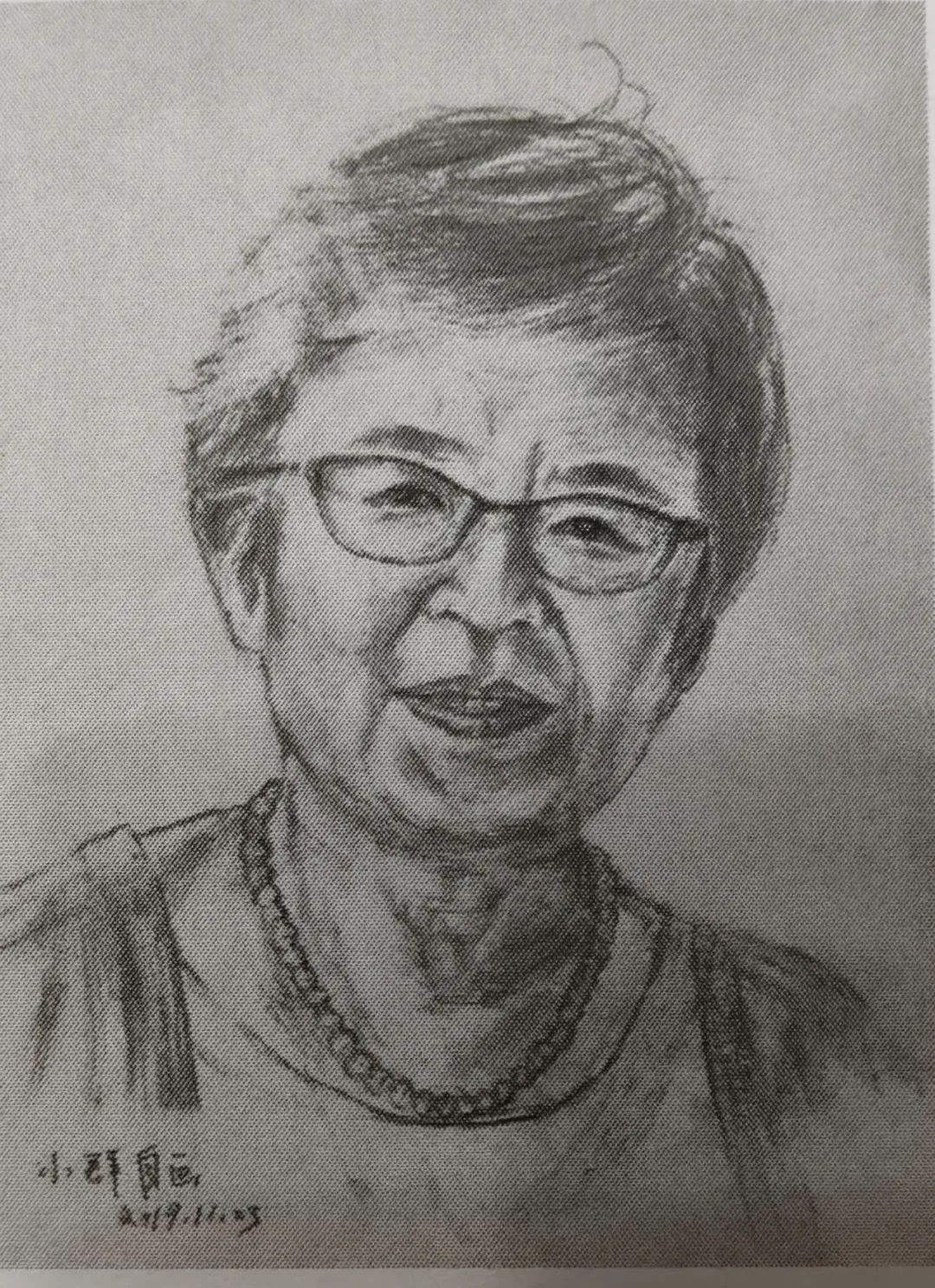

她记述的几件小事特别引起我的注意,她说:“上小学时,我经常和男同学打架,有人向我身上扔石头,我就也扔石头,甚至追上去一顿撕扯。更多的时候是帮助被欺负的弱女生。所以,小学上了四个,走到哪儿,同学们都说我厉害。其实,我是性格使然。”看到这里,我很是震动。“追上(男生)去一顿撕扯”,这种勇敢,女生中少之又少,勇敢是女生最缺乏的个性与品德,这是教育的结果,我认为女性的不幸和苦难正源于女性缺乏勇气 更令我震惊的是她还帮助被欺负的弱女子,这就是她身上的义气——为弱者两肋插刀。我常常觉得勇敢和义气是人的第一美德。她还讲到对同桌的一位家境贫困、学习不好的老实友善的男同学的同情,老师用拳头打了男同学,“他嚎啕大哭,我也在下面流泪”,这让我们看出她本性的善良,做人的真诚,而善良与真诚是勇敢与义气的底色。在平时交往和一起的旅行中,我常常能体会到她的善解人意、平等待人和同情弱者,看了这些小故事,我就找到了她做人做事的深层逻辑,她从小就是一个有情有义的人,这是她的本性,后来她成长为一个充满人道主义精神的知识分子,帮助的人就越来越多,这一点他们夫妻的理念是如此相同。 她在自传中谈到在大学时,她对找对象的看法,她说:“从性格和意志方面讲,我早想好了,宁可独身,也不随便对付。我看的书,让我天然地就是女权主义者,对我影响最大的是《简·爱》。” 七十年代初,有她这种婚姻观的人,绝对是清醒者、是先锋。那时甚至现在,大多数女性都准备着随便凑合,她的婚恋观令我起敬。她对婚恋的觉悟比一般女性高,这体现的是她对生活品质的高要求。 她曾应约写过一篇谈婚恋的文章,她在文章中谈到自己要找的另一半应具有的条件与品德:要胸怀大度;有主见、拿得起、放得下;敢于承担责任;不要过细斤斤计较;要大智若愚、善解人意、宽厚、舒服。最终她喜欢的男人要正直、善良、真诚、认真、讲义气、讲人格。这虽然说的是找另一半的要件,她果然幸运地找到了这样的丈夫——丁东先生,这是上帝对她这个真诚、认真之人的恩赐。对配偶素质与品德的要求,其实说的也是做人应有的品德,或者说自己是什么样的人,要求于人的也是同样的要素。她自己正是一位正直、善良、真诚、认真、讲义气、讲人格、有格局、善解人意的人。 她做人做事的真诚、认真,在上山下乡当知青的一段生活中也有体现。下乡时,虽然她只有16岁,瘦小无力,但却能吃得苦中苦。她认真地挑粪、担石头、搬砖、收秋、摘棉花,去山里砍柴,做连当地女人都不做的重苦力活,肩膀常常被重担压得肿了消下去,又肿又消下去,从不偷懒、叫苦。为什么?因为她做人认真、真诚,她的品德促使她在公众事务上要付出,还因为她是一个有毅力的女子,而且从小她的家庭也锻炼了她独立的能力。 我发现,认真、有毅力的女人终能做成事。 她初中一年级毕业,在本该学习积累知识、开拓精神文化视野的年龄去插队,去农村广阔的天地,向下贫下中农学习,结果是他们知青中的一位男知青被村里的无赖们打了,她开始反思他们到落后、愚昧、偏狭的农村到底能得到什么?她这段上山下乡的个人回忆,也是知青集体记忆之一种,是那段历史的证言。从她的书,也让我们知道直至1971年,在农村春季青黄不接之时,农民没有粮食,只能喝点杂粮糊糊。 正是由于她的正直、认真、努力、付出和能干,也为自己带来了好运。她作为工作队员被公社主任赏识、肯定,火线入党,并在三年后推荐上了大学,当了工农兵学员,比其他人早几年离开农村。也是因为她在人生的大事上有主见,不贪眼前,不当工人、不提干,只等大学招生,到大学学习,因为她还是喜欢和热爱读书,归根到底她本质上是一个读书人。 她有关工农兵大学生活的回忆很有价值,因为对这段历史,具有细节的回忆很少。 她在书中写到,新政初期,领袖曾经对大学80%都是地主、富农、资产阶级和小资产阶级家庭子弟的现象非常不满,文革学校停课,大学停止招生,1971年开始恢复招生,但废除考试制度,“实行群众推荐、领导批准、学校复审相结合的办法”,招收工农兵学员,让工农兵学员“上大学、管大校、用毛泽东思想改造大学”。这样,1971年恢复招生后,出身工人、贫下中农、革命干部和其他劳动人民家庭的学生占比99.8%,领袖这下高兴了。 作者1972年入学,她记述了从1971年到1977年之前,大学入学一会儿要考试,一会儿取消考试。工农兵大学生在校,起初要求考试,出现张铁生交白卷事件后,又不考试了。对那段不堪回首的大学教育改革的个人回忆,为中国教育历史留下了珍贵的一笔。 与小群老师直接接触是她给我们上当代文学课,当时给我们上课的中文系的大部分老师在传授知识方面应该说还是不错的,有几个印象也颇深刻,但他们传授的也只是专业知识,能给予学生独立思考、自由思想和普世价值的老师,在我的记忆中只有小群老师,为什么?因为改革开放初期,人们的思想还很禁锢,一是老师们也没有新思想的资源,二是对过去因言获罪的恐惧,也不敢随便说话。但小群老师不同,她和丈夫丁东的阅读与思考,使他们认知超前、思想深刻,能道出他人所不能道的思想与观点。 记得她讲郭沫若的诗歌时,有许多直言不讳的批评言论。讲郭小川的诗歌《一个和八个》时,能讲出这首诗复杂的人性。那个时候,她独到的见解、不同的声音,让我们感到新奇,从此在我们心里种下独立思考和普世价值的种子。 她的独立思考,在当时已经是很有勇气的行为了,直到1989年,系里都认为她思想自由化。我最喜欢听她讲当代文学中的女作家作品,如舒婷的《致橡树》,张洁的《爱,是不能忘记的》、《沉重的翅膀》,张欣欣的《在同一地平线上》,王安忆的《金灿灿的落叶》,谌容的《人到中年》。确实与性别有关,对于有关女性爱情、婚姻、家庭的作品,我天然的喜欢、关注、能懂。其实当时对于什么是爱情并不懂,但对女性在事业与家庭间矛盾的无奈与挣扎却非常同情,能够共鸣,甚至产生了对婚姻、家庭的畏惧。其实当时并不明白小群老师也正处在事业、家庭双重劳动的重压之下。至今我记得她讲课时充满激情、声音洪亮、咬字清晰、抑扬顿挫、掏心掏肺的情景,她是真想把自己知道的都告诉学生,我们都喜欢上她的课。她在这部回忆录《回首来时路》中三次提到自己是天然的女权主义者,现在才越来越了解小群老师,其实她作为一名事业型的知识女性,当时在生活中也遇到了和女作家笔下人物相似的种种问题与困惑。 她对学生特别好,关怀每一个学生。她平易近人,尊重学生。我们去她家玩过,她也来过我们宿舍好几次,我们感觉她是和我们最亲近的老师。 我后来从事女作家研究正是受了小群老师的影响,觉得女作家作品中反映的社会问题有关女性的幸福与前途,应该去研究。我当时喜欢的另一门课是外国文学,讲这门课的老师是常立(常风的女儿)老师,我至今记得消瘦的她讲课认真、专注的神情,那些外国名著给了我情感与思想的滋养。 更多更深的了解小群老师的精神面貌与风骨是在看了她的口述历史文章之后,她对民族的忧虑、对社会民生的关怀、对历史的责任让她可以放弃、牺牲个人的名誉与利益——她采访后整理和写出的文稿,采访对象常常因为政治形势的原因要求不发表,或作者准备写自传,要求不发表,她花大量时间和心血所做的工作,常常是白干,但她并不后悔,她对历史求真的追求精神,令人肃然起敬。 她是从2003年开始,做口述历史写作和研究的。她采访了经历过延安整风、抢救运动、反右、庐山会议、大跃进、文革中的亲历者和见证人。有关右派,其中有的人仅仅是不同意按比例划右派和不愿意错划别人为右派就被打成右派,遭受长达二十多年的磨难。这些采访积集成书《凝望夕阳》《往事回声》《沧桑——我们曾历经》《小谈往事》。 为什么要抢救历史,她说:“让具体个人的真实生活呈现真实的历史,为读者提供真实信息和史料,为历史留下更细致、更具体、更真实的历史,补充历史的空白点,还历史真相,就是为了历史不被遮蔽、屏蔽,不让历史的悲剧重演。”过去的历史不清算,中国就不可能彻底改变,为这份历史使命感,她一掷十年的豪举,是对民族历史的责任。 对于她所处的社会,她从一个真诚的投入者到成为一个质疑、反思的批评者,《回首来时路》中有清晰的足迹。 她喜欢阅读,从小学时对中国“名著”的阅读到中学对外国名著的阅读再到大学期间和任教期间的系列阅读,阅读不仅为她提供了写作的能力,也使她成为一个有反思和批判精神的知识分子。 她在对是否要上大学、选择什么样的伴侣、怎样克服事业与家庭的矛盾、做什么样的研究工作等重大人生问题上有清晰的认识和果断抉择,成就了她的人生。 她的一生体现着勇、义、真、诚、公正、正义,让我们看出了一位女性知识分子和学者的精神面貌。 对于现实她勇于面对和挑战,对于朋友她有情有义,对于社会她始终有一份责任感、使命感,对于精神生活她有执着的追求,对于生活她有自己的坚持与品格。 作为女性,她自强、自尊;作为老师,她敬业、付出,作为有良知的学者,她勇于担当,我从她身上感到做人的尊严与做事的严谨,作为女性、老师、学者,她都是我学习的榜样。 (晓歌编辑) (责任编辑:晓歌) |