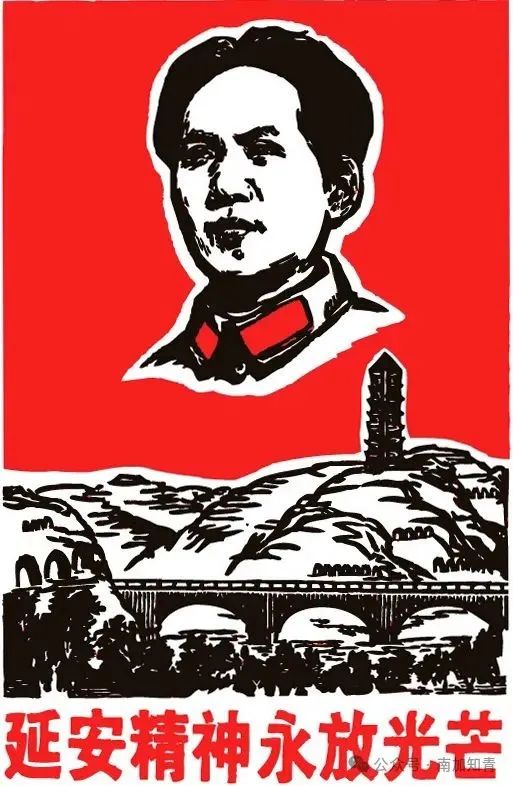

360 百科认为:“红色文化是中国共产党领导人民在革命、建设、改革进程中创造的以中国化马克思主义为核心的先进文化。中国的红色文化在中国革命和建设的各个历史阶段都发挥了难以估量的作用。 ”该定义从外延入手,强调了其正面作用和“先进”性。一位学者从来源上界定“红色文化”为一种“以军旅文化、农村文化、北方文化为主的革命文化”。另外,从来源上讲,“红色文化”与传统文化也渊源难断,儒家学说中的“忠君爱国”、“克己奉公”,“五.四”催生的“左翼文化”以及马列的阶级斗争学说对当时的“红色文化”都有很大影响。 从内涵上看,这种文化在形成初期就体现出一定的政治功利色彩:中国共产党是其主要的发起人和倡导者,将其与革命斗争捆绑在一起,认为其唯一的目的就是“夺取政权,巩固政权”,强调其贴近社会底层民众,从而能起到 “教育人民、鼓舞人民、瓦解敌人、消灭敌人的作用”。 即使进入了和平年代,这种文化依然提倡一种“革命英雄主义”精神,认为这种精神“是为了国家和广大人民的利益,不怕艰难困苦,不怕流血牺牲,坚韧不拔,勇往直前的革命精神。” 参照陈晋对中共精神的归纳中,定义该文化在“革命时期”表现出“愚公精神”,在“建设年代”表现出“创业精神”,在整个共产党时代表现出“一以贯之的自我革命精神”。更具体一点看,在知青下乡那个时代,“毛泽东思想”是红色文化最权威的诠释与解读。  这样一种红色文化是如何对下乡前的准知青发挥作用的呢? 下乡前,红色文化主要通过党、政府、学校和家长的“正面教育”对这些新中国的同龄人发挥作用:生在新社会,长在红旗下,比起万恶的旧社会,比起世界上三分之二的劳苦大众,这代人的生活比蜜甜。为此,要感谢革命感谢党,感谢领袖毛泽东。为了巩固这种教育成果,这代人早上唱国歌,升国旗,刚懂事就戴上了红领巾。那时的社会和学校还经常开展思想教育运动:其中之一是“回忆对比”,因为“忘记了过去就意味着背叛”;还有“学雷锋,做好事”,不断弘扬“全心全意为人民服务”的精神。到了文革前夕,“斗私批修”的口号越叫越响,刘英俊“狠斗私字一闪念”,欧阳海舍身拦惊马又对这人提出了更高的要求。一句话,这代人在当时是“唱红歌”、“读红书”、“听红话”、“走红路”。 以上只是正面引导。对“资产阶级”、“小资产阶级思想”的批判也对这代人起到惩戒和警示作用。例如在主流媒体上不断提到资本主义社会的经济危机、战争、腐败、物欲横流、民不聊生。文革前一场场政治运动中留下的“右派”、“摘帽右派”、“黑五类”以及文革中被挖出的“叛徒”、“特务”、“走资派”等等都在提醒这一代人“阶级斗争无处不在”和改造“非无产阶级世界观”的重要意义。笔者记得读初中时, 所在的中学领导作报告时讲到一个“反动学生”,说他竟敢给美领馆写信,表示自己想到美国去,并认为“喝喝咖啡,听听轻音乐”就是他所追求的生活。 但这种教育也不是没有缺陷的。首先,不够理性,缺乏逻辑是它最大的问题。人们每天早上听着“东方红”起床,歌里说“他是人民大救星”;每天晚上听着“国际歌”睡觉,歌里却说“从来就没有什么救世主”。“学雷锋做好事”放在3月5号,是不是说平时就不用做好事了?“斗私批修”到了极端,变成质疑人类最基本的生活、生命需求。“喝喝咖啡,听听轻音乐”就真的那么罪恶吗? 尽管有这样和那样的不足,这种红色文化给这一代人提供了一个“政治正确”,或至少是安全的行为模式。不管人们在内心对这种文化接受到什么程度,面对公众,尤其是要做出人生的重大选择时,红色文化成了必然参照,“正确对待”是第一要素。“千错万错政治上不能错”,“做与不做是立场问题,做好做坏是水平问题”,“理解的要执行,不理解的也要执行,在执行中加深理解”。正反两方面的教育给这代人明确指出了这样一条人生道路:听领袖的话,跟党走,做无产阶级革命事业的可靠接班人。 面对红色文化,这批人发现,“知识青年”作为社会角色是有两重性的:因为是“新社会”、“红旗下”的“青年”,“早上8、9点钟的太阳”,到了“广阔天地”可以“大有作为”,并有可能成为“无产阶级革命事业的接班人”。但由于沾上了“知识”的边, 这个群体又被认为是“四体不勤,五谷不分”,更尖刻一点的说法是“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空”,成了改造对象,必须“改观换魂”。所以“接受贫下中农的再教育,很有必要”。换言之,由于当时政治运动一场接一场,在运动中立场观点和行为又要决定每个人的前途和命运,包括知青在内的每个中国人除了社会学意义上的“自然人”,“社会人”之外,又成了“运动人”,且“运动人”身份的重要性在那时超过了其它身份。 这里有必要界定一下“运动人”。从社会学角度看,人在脱离母体后首先是“自然人”。 他/她会生老病死,有七情六欲。自然人进入人类社会,在适应社会环境,参与社会生活,学习社会规范,充当社会角色的过程中形成的一系列的行为模式,成为社会人。这里提到的“社会人”是要“充当社会角色”的。换言之,由于缺乏明确的权利和义务,“知青”这个特殊的社会群体够不上社会学意义上的“社会角色”。笔者认为,“知青”也是一种“运动人”,它完全是“上山下乡”,或更广义的,“文化大革命”这场政治运动的产物。“运动人”表现为有身份,无职业 有政策,无计划,有开头,无结尾。它随着政治运动的产生而产生,又随其消失而消失。这场政治运动给中国作为一个正常社会所造成的干扰有目共睹,而经历其中的知识青年无疑也遭遇了无数的困惑与冲突。 即使有红色文化的一统天下,其他文化也不能不提。人民共和国建立后尽管有各种政治运动直至文革,当时的中国还是随着世界大潮进入了现代文明,而这些现代文明的因素不以任何人的个人好恶为转移地进入了寻常百姓家。作为与新中国同龄的一代人,也不可避免地在思想上受到了它的浸润,在情感上受到了它的影响。它首先就来自“正面教育”。笔者本人在孩提时代,尽管稚嫩的认知识结构只能接受“打仗片”,也曾被《柳堡的故事》中副班长和二妹子的爱情所感动。在中小学的教材中也有李白、施耐庵、鲁迅、高尔基。最吊诡的是那些“革命战争片”中的“日本鬼子”、“纳粹”尽管凶悍、顽固,却也似乎展示出某种人格魅力令某些调皮的男孩子争而学之。总之,来自古今中外文化经典的人类文明因素也大量通过电影、书籍、绘画、音乐潜移默化地深入到这批人的内心。这批人也知道唐诗宋词元曲和明清小说,他们的聊天中也有托尔斯泰、莎士比亚、巴尔扎克和曹雪芹。 就是在“破四旧”,“砸烂封资修”的文革初期,《红楼梦》一类中国文学经典也没有沦入被销毁的行列。明眼人不难发现,革命领袖的诗词本身也深深根植于中国古诗词土壤。抛除其急功近利的政治目的和“高大全”的创作手法,八个“样板戏”也是对中西方传统文化艺术的一种继承和普及。就笔者所知,在文革中后期,就是在“四人帮”把持的上海,市政府也还组织人力物力通过《摘译》等杂志、丛书形式翻译和介绍苏联和欧美的现当代文学。国外(当然以苏联为主)的一些现代经典也在进入人们的视野。笔者就读过苏联小说《军人不是天生的》、《多雪的冬天》、《你到底要什么?》、《人世间》以及美国小说《爱情故事》等。 以上现象所涉及的,可统称为传统文化。根据360百科,传统文化就是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的文化,是各民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表现。其内容当为历代存在过的种种物质的、制度的和精神的文化实体和文化意识。这里需要说明的是,一.在文革前和文革中,传统文化的很多理念是作为红色文化的对立面加以批判的,但即使如此,红色文化依然是从传统文化中演化而来的;二.以上所提现象还涉及一些普世性的价值观念,其实质是人文关怀,简称“真、善、美”。尽管比例因人而异,这些因素也构成了影响知青这代人的传统文化的一个方面。 前知青面对的就是这种有关“正确”与“美好”的教育。首先他们发现党和国家的一些口号和政策与这些普世价值并不一致。比如,《延安文艺座谈会上的讲话》中“在阶级社会里,也只有有阶级的爱,”与雨果在《93年》里提出的“在绝对正确的革命之上,还有一个绝对正确的人道主义”就不一致:我们一方面不能“个人主义”,要把党、国家、集体放在第一位,要提高觉悟、站稳立场,“亲不亲,线上分”;另一方面也能看到个人的价值,人性的光辉和理性的力量。 于是,总体而言,那些准知青大概知道,人是“自由”的,但不能“自由主义”;个人是有价值的,但不能个人主义;这个社会是平等的,工作只有分工不同,但“凡有人群的地方就有左中右”,“阶级斗争,一抓就灵”。甚至,一方面是“知识就是力量”,另一方面是 “知识越多越反动”。最要命的是这一代人自己,一开始只要“好好学习,天天向上”就可以“接革命事业的班”,在文革开始时也还是敢造走资派反的“红卫兵”,“破四旧”的“闯将”,但过了不久,就成了需要改造的“小资产阶级”,最后成为需要“接受贫下中农再教育”的“知识青年”,尽管这些人大多年仅16-7岁,很多人初中都没读完。而且,大规模上山下乡运动以来,其政策上的极端性和非逻辑性也有所暴露:一方面是“缩小三大差别”,“实现共产主义”这样的宏大叙事,另一方面却是“我们也有两只手,不在城里吃闲饭”这样极其世俗功利的表述。从对在校毕业生的要求来看,上山下乡运动以前,一直是“一颗红心,两种准备”,即听从党和政府的召唤,也可以有自己的选择。但到了1968年初,中央制定了“面向边疆、面向工矿、面向农村、面向基层”(四个面向)的分配政策。随后不久,大概是“形势的需要”,上海出现了“一片红”现象,让中学应届毕业生全部下乡。这里还涉及一个更加深层的理论问题,为了成为“无产阶级革命事业的可靠接班人”,为什么只能到农村去“接受贫下中农的再教育”?城里的工人阶级不是领导阶级吗?什么人应该下乡与下乡的总目标之间也有矛盾。周恩来的侄子周秉和和万里之子万伯翱的下乡被人反复称道,反而使人们对上山下乡的性质产生困惑:若是为了“培养接班人”何须表扬?另外,据笔者了解,获得上山下乡“优先权”的,很多是用当时的标准衡量出身较差的青少年。难道真是要把他们培养成“无产阶级革命事业的可靠接班人”吗? 这种相互冲突的教育和经历造成了这一代人总体上分裂的人格:他们愿意以一种“正确”的态度沿着领袖和党指出的道路“奋勇前进”,却又情不自禁以“美好”来判断现实生活中的所见所闻。他们希望这两者是一致的,或会逐渐一致起来。在要下乡时,他们中间不少人仍然认为两者是一致的。就在这时,领袖旧话重提:“看一个青年是不是革命的,拿什么做标准呢?拿什么去辨别他呢?只有一个标准,就是看他愿意不愿,并且实行不实行和广大的工农群众结合在一块。”看到了这句话,作为准知青,难道还有别的选择吗? [作者简介]  丘保华.png 丘保华,男,上海知青。1951年生,1969年赴黑龙江龙镇农场。1978年考入齐齐哈尔师范学院英语系本科,后在职期间就读上海外国语大学研究生班肄业。82年起在高校任教,后为英语副教授,主讲英语口语、英美文学等专业英语课程。曾经担任上海中学生英语阅读杂志执行主编。2005年开始从事老年大学教学工作,主讲英语口语、英美文学欣赏等课。自1987年发表第一篇作品至今,共出版译著、教材八种(部),并在国内外各种报刊杂志发表文学作品、杂文、翻译、学术论文近百万字。现已退休,积极关注与思考知青经历和上山下乡运动的研讨,并开始在《华夏知青》、《知青》等杂志发表有关知青文章,2019年初加入上海知青文化历史研究会。 (晓歌编辑) (责任编辑:晓歌) |