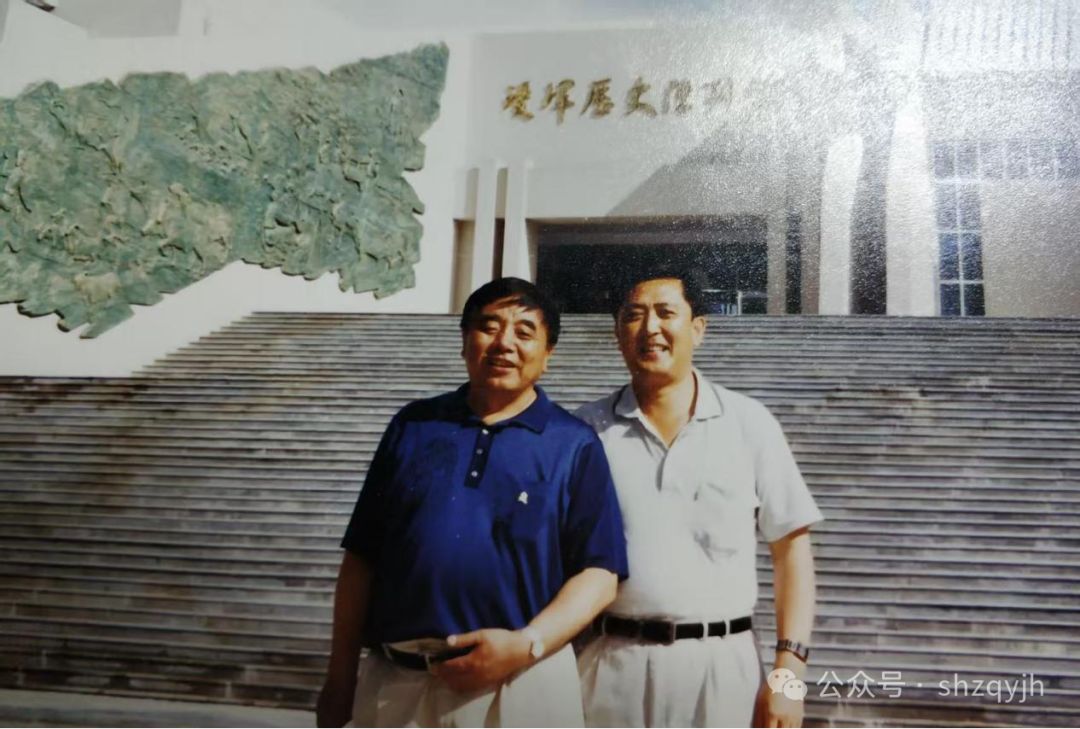

——刘树新 夏日将至的一天,位于瑷珲镇的知青博物馆游客不多,一间会议室里弥漫着墨香,墨迹未干的书法道劲奇逸。正在运笔疾书的是一位古稀老人,他叫刘树新。时光在他脸上犁出沟壑, 一道道褶皱仿佛藏着一段故事。他的眼白里游动着血丝,却掩不住瞳孔深处的光,明亮、睿智。扎根黑河三十几年,刘树新在不断追寻中,完成了一个又一个“不可能”。从造福民生的山口水利枢纽项目,到解决边水泥荒的关鸟河水泥厂,再到国家一级博物馆——瑷珲历史陈 列馆和我国唯一一座全面展示、传承中国知青历史文化的大型博物馆——国家方志馆知青分馆(知青博物馆)......他在一个个掷地有声的项目中,书写下了属于自己的奋斗史诗,让青春与热血在边疆生根发芽、开花结果。 “我虽然不是水利专家,但是下定决心把水库修好! 1991年,正是黑河边贸热的时候,36岁的刘树新背着行李从省煤炭系统调到黑河。迎接他的却是咆哮的讷谟尔河和满耳的质疑声:“一个搞煤炭的,能修好水库驯服洪灾?” “我虽不是水利专家,但是下定决心把水库修好!”刘树新说,“我当过知青,目睹过百姓饱受洪灾的情景,浑浊的河水裹挟着枯枝败叶,如猛兽般漫过堤岸,吞噬着农田与村庄——这曾是每年汛期最刺痛人心的画面。” 经过项目规划、可行性研究和设计,刘树新意识到这个水利工程不仅可以解决防洪、供水、灌溉、发电四个需求,还将推动旅游业和养殖业发展。“我们决心要把这项民生工程建设好。”刘树新说。 无数个夜晚,刘树新挑灯夜读,钻研水利专业知识,研究技术指标。“二十几个大学生跟着我,扛着测量仪钻人深山老林勘探。披荆斩棘,饿了啃口干粮,渴了喝口凉水。”为了保障建设,刘树新带领项目组足足做了五年的前期准备工作。 到了1995年,项目建设面临关键节点——筹集 建设资金。当时,每立方米蓄水成本全国标准是1 元,而项目组计算成本仅0.387元! “我们就凭着这个数据争取国家投资!”山口水利枢组项目能储存10亿立方米水,需要3.87亿元建设资金,但是从县里到市里再到省里,解决不了这笔资金,于是刘树新开始了进京汇报之路。 1995年8月31日山口水利枢纽开工典型时的总指挥刘树新(前排左)。  经过五年建设,2000年山口水利枢纽工程建成投用了。10亿立方米的蓄水量可以抵御百年一遇洪水,还可用来灌溉,如今讷漠尔河两岸新增200多万亩水稻田,同时还破解了北安市水资源短缺的困境。 “第四个功能就是发电,一年发电接近5000万度。水电站可以随时蓄水发电,对黑龙江北部电网 调峰起到关键作用。”刘树新说。项目建成了,周边生态环境持续改善。2005年,山口水利枢纽被评为国家级水利风景区和4A级旅游景区。 “山口湖野生鱼类资源丰富,水域面积最大达到86.4平方公里。1998年,我们放养了大量鱼苗,培育养殖基地。”2008年北京奥运会,山口湖鱼从全国淡水鱼中脱颖而出,被选为奥运会特供鱼,从此风靡全 国,远销多地。山口湖国家地质公园生态持续改善,吸引来大量野生动物,这里栖息着丹顶鹤、天鹅、鸳鸯等鸟类,还有鹿、狗子、野猪等哺乳类动物。 此时,刘树新原想在山口湖景区干到退休,可一次到黑河购买游船的经历,却让他误打误撞“跨界” 到了文博界。 “瑷珲历史应该被铭记,建馆就建国家一流馆!” 2000年,刚建完山口水利枢纽项目的刘树新来黑河购买游船,他找到时任市委副书记李秉德帮忙,闲谈中,李秉德提到自己主管的一个重点项目——瑷珲历史陈列馆改扩建,多年没有进展,希望有项目建设经验的刘树新能担当项目总指挥。 此前,时任中共中央政治局常委胡锦涛曾来黑河调研,他在见证松下说,瑷珲这段历史在中华民族的历史上非常重要,应该建设好瑷珲历史陈列馆。  与田纪云副总理合影。 面对这个重任,刘树新毫不犹豫地唱起“老兵新传”。“当时有两大难题,一是我不了解文博行业,属于门外汉。二是又没钱。”刘树新说,这一次,他准备找国务院原副总理田纪云帮忙。“修水库时,我获得了水利部的劳模奖,当时是田纪云副总理给我颁奖,我就准备以此为契机寻求突破。” 刘树新在田纪云副总理家门口蹲守了一年半多,田纪云被他的执着感动了,对建设资金作出了指示,由国家计委和黑龙江省计委各掏一半,这样3000 多万的建设资金就落实了。“瑷珲历史应该被铭记, 建馆就建国家一流馆!”刘树新说,他牢牢记着田纪云副总理的嘱托,决定从建设到布展都要请一流专家来干,于是他又开始了四处奔走。 每位来瑷珲历史陈列馆参观的游客,都会被独特的建筑造型吸引。”这是由当时高级建筑师吕长卓设计的,被评为国家文博优秀建筑。”刘树新说。 走进展馆,每一处展陈都是“王炸组合”。“压轴 半景画《海兰泡惨案》是我三顾茅庐,请来了我国半 景画之父关琦明带领60多名画家,耗时7个月绘制 的巨作。”刘树新自豪地说,“关老可是陈丹青的老 师。现在这幅画独一无二,后无来者。”此外,刘树 新还请来鲁迅美术学院副院长李武等大师参与设计,把展馆每个角落都雕琢成精品。  瑷珲历史陈列馆竣工时的刘总(右)。 从2000年9月开工到2002年6月竣工,刘树新全程坚守。2007年,瑷珲历史陈列馆获评第五届全国十大精品馆、国家一级博物馆,成为黑龙江省首座获此殊荣的展馆,也是黑龙江省最早的国家一级博 物馆 “建水泥厂,靠的就是一股子不服输的劲儿! 刚建完瑷珲历史陈列馆,还没来得及喘口气,又一项重任就压来了。市里要在嫩江建全省最大的水泥厂——关鸟河水泥厂 当刘树新把天津设计院的方案送到国家计委,就被泼了盆冷水。”在边境建日产5000吨熟料 的厂子,水泥卖给谁,有市场吗?”刘树新眉头拧成个疙瘩,“那阵子晚上躺在床上,满脑子都是怎么证明这项目行。”第二天,他带着团队,开始调研市场需求,跑遍齐齐哈尔、大庆、大兴安岭。”我们在工地上跟工人唠,在建材市场跟老板聊,在高速公路上跟项目负责人谈意向协议,本子上记满了大家的需求。” 经过调研,我们发现从2000年以来,黑龙江水泥缺口大得吓人。刘树新掰着手指头算:“全省一年要120万吨水泥,天鹅水泥厂只能生产46万吨。我们连修路都得去吉林抢水泥!”而且吉林来的水泥, 质量不稳定。如果建设这个采用新兴技术的水泥厂,就可以满足市场需求,提供质优价廉的水泥。 最终,70亿元的意向订单和调查报告摆在了国家计委的办公桌上,时任国家计委主任曾培炎被感动了。他感叹,”基层的同志们把这么详实的东西拿过来,比我们坐在办公室去判断去决策高明多了。” 随即同意了项目上马。 资金关更难闯。6.3亿预算黑龙江拿不出来,国家也不给。刘树新急得嘴上起泡,四处托关系找投资。最终找到浙江宁波公运集团时,他眼眶都红了。 现在,这个水泥厂归北方建筑集团,效益非常好。当年那个让领导摇头的项目,如今成了黑龙江的“水泥粮仓”。 “建水泥厂,靠的就是一股子不服输的劲儿!”刘树新说。 就在上马关鸟河水泥厂项目的同时,又一个想法在刘树新心中萌生,作为一名扎根黑河的老知青,他想建一座以知青历史为主题的博物馆。 “历史不该被遗忘,一定要让知青故事进博物馆!” 长时间以来,中国知青是一个特殊群体,随着时间推移,1776万人的集体记忆面临湮没。“历史不该被遗忘,一定要让知青故事进博物馆!”刘树新说。 上世纪七十年代,刘树新响应国家“知识青年上山下乡”的号召。”我喂过猪、干过农活,和老乡们同吃同住同劳动,段经历让我终生难忘。”刘树新暗下决心,在工作之余构思着知青博物馆的建设。2003 年,他形成了一份可研报告,开始了艰难的创业。 当刘树新提出建知青博物馆时,几乎所有人都觉得他疯了。“特殊年代的事儿,躲都躲不及,你还往上凑?”可是刘树新心里始终憨着股劲儿,“那么多知青上山下乡奉献青春,他们是与共和国共命运的一 代人,应该被歌颂,这段历史不能被遗忘。” 筹建知青博物馆困难重重。刘树新知道,部分知青上山下乡的历史复杂敏感,这让许多人对相关项目望而却步。幸运的是,当时黑河市委主要领导支持这项工作,给了刘树新信心。 “这次资金筹集是最难的,不仅从国家到市里不会批,就连企业也避之不及。”刘树新说,没钱怎么办?他把家里的积蓄都掏了出来,买了10公顷地。 然后,他带着团队走遍全国,向全国各地的知青们 “化缘”。 到了杭州,刘树新病倒了,鞋底也磨漏了,一行人找到一家地下旅馆,打算先赊旅费,”老板问我们来干啥,说明了原委后,没想到她也是知青,很同情我们,免费招待我们。过了两天,我们又联系了上海市知青张刚,他带着许多知青来看我,送我到医院治疗。” 刘树新的执着打动了无数老知青,大家有钱出钱,有物捐物。“现在知青馆是2.7万平方米,3万多件藏品,布展面积1.97万平方米,资产评估两个多亿。 这一砖一瓦都是募捐来的! “全国巡展之旅,只为建馆搜集和补充展览内容。” 刘树新带着团队走遍全国,一边募资,一边征集知青史料和藏品。最后征集到了3万多件藏品,搜集了3700多个故事。  为办好树新讲知青栏目,拜陈铎为师。 为了将知青博物馆办成全国级别的展馆,他再次组织专家组编写了以“中国知青与共和国同命运” 为主题的小型展览,跑遍全国19个知青较多的省市,办了19场巡展,不断丰富展陈内容和吸取经验。 ”全国巡展之旅,只为建馆搜集和补充展览内容。”刘树新说。 巡展每到一处,当地市委主管部门就要审查并提出建议。在第一站上海,展览了一个月,从头到尾参观者络绎不绝,上海媒体大力宣传,上海市领导也去参观并接见了他们。在上海打响了第一炮,刘树新的信心更足了。 在北京布展时很坎坷,马上就要在北京博物馆开展了,却因临时情况被告知需要更换地点,可是去哪里呢?“这次布展的钱都是知青凑的,我们只好含着泪准备撒展。这时,同为知青的时任黑龙江省委副书记刘东辉找到了国土资源部,特批我们在国家地质博物馆临展,我们高兴坏了,这样北京这关也过了。” 大纲最初聚焦于知识青年在黑龙江的历史,经过巡展的不断完善和把关,又补充了很多藏品和故事,最终我们确定了主题“中国知青与共和国同命 运”的布展大纲。为了让这个展览得到认可,刘树新团队又将大纲上报中宣部,前后历经37次申报,耗 时7年终获批,项目由省计委立项。 2009年,开馆当天5000多名知青涌入黑河,许多人抚摸着展柜泣不成声,“终于有人记得我们了”。 如今,知青博物馆不仅是公益一类事业单位、国家免费开放博物馆,还挂上了国家方志馆分馆的牌子,晋升为国家二级博物馆,被评选为全国博物馆系统的标兵单位......一项项殊荣见证着知青博物馆的发展。 刘树新因研究知青历史和筹建知青博物馆的贡献,被黑龙江省社会科学院特聘为研究员,被评为第五届“薪火相传”中国文化遗产保护十大杰出人物, 颁奖词称他为中国文博界的“武训”。 退休后的刘树新似乎更忙了。平时都在知青博物馆里,不是帮着擦展柜,就是给游客当讲解员。他还在“喜马拉雅”APP上开设了自己的栏目“树新讲知青”,已经讲述了700多个知青故事,开创了我国文博界的先河。 34年时光,如白驹过隙。刘树新这样总结自己的奋斗历程——我的34年,是不断学习的34年,是奔走攻关的34年,是广交朋友的34年,是苦干实干的34年。 刘树新,从一个意气风发的青年,变成了两鬓斑白的老人。他把个人理想融入到国家和人民的事业中,把最美好的青春年华奉献给了这片土地,他的故事,将被后人永远铭记。 (作者为《黑河日报》记者) 晓歌编辑 (责任编辑:晓歌) |