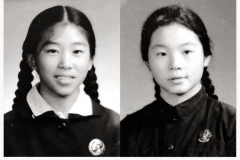

我和庞娟

来源:丁宁心声 作者:丁宁 时间:2025-11-27 点击:

1962年,我们考进位于北京西单大木仓的二龙路学校(分校)。没想到,同窗之谊竟延续至今。记忆的管道不时发出阵阵微光,照亮了生命的轨迹。

一

学校原来是郑王府的一小部分。郑王府是清代四大王府之一,分东部府邸和西部花园。1949年后,郑王府成为中华人民共和国教育所在地。西部花园颇负盛名,与王府的威严形成对比。二龙路学校的小学部分,坐落于此。这是一个四进的院子。刚一进去,一眼就能看见转椅等活动器械。教室里竟铺有木地板,明亮宽敞。教室外有遮风避雨的连廊,窗户外面是两棵丁香树。到了春天,上课时便能闻到阵阵淡淡的花香。

第一位语文老师叫韩颖,非常漂亮,大大的眼睛,修长的身材,总是带着一抹微笑,从不发脾气。她是齐白石的孙媳。第二位语文老师姓赵,上了点年纪、颇有教学经验。她家离学校不太远,我们曾结伴到她家拜访过。数学老师姓郝,中等身材,圆圆脸,威而不怒,课讲得十分清楚。

记得有一节数学课,我钻了牛角尖,无论如何都绕不过来。那天学的是小数乘法。我觉得,乘法就是成倍增长,怎么会越乘得数越小呢?我怎么都想不通。老师看我不开窍,感觉很棘手。后来我才知道,郝老师两个孩子身体都出了问题,让她不省心,又遇上我这么犯轴的学生,她有多闹心?

下了课,我在座位上发呆。这时庞娟走了过来。她来到我旁边轻声对我说:整数乘法是成倍增长,但是现在所乘的连一倍都不到啊!不到一倍,乘法的得数当然少于本数了。她的话点醒了我,让我一下子开了窍,我马上就明白了。她的聪慧与善解人意,让友谊天平从此向她倾斜。

那年上小学的孩子特别多。若不是考进二龙路学校,我只能在附近上二部制小学,五六十人一个班。而我们班,只有三十一个同学。同学中有教育部的子弟,比如王小波的弟弟王晨光,他后来因车祸客死美国。还有同学家住北影、电力部、新华社、广电局等等大院,住胡同的同学倒不多。几乎每个同学都有月票,下午放学,有时会到同学家串门。

庞娟家在西便门附近。她的父母不怎么在北京。她家陈设很简单。有一间屋子里,摆放着一张单人行军床、一张可以折叠的饭桌,没有多少其他家具。弟弟比她小5岁。她上小学时,弟弟还在上幼儿园。三四年级时,一到周六放学,我就和她一道,坐上22路公共汽车,到西四北五条的一个幼儿园接弟弟。弟弟的幼儿园也在一个漂亮的四合院里。接到弟弟后,她往回坐车,我继续往前坐车回家。已经是中午,我到家后,有现成的热饭热菜,她们姐弟怎么办?爹妈都不在家,大概只有去食堂吧。

庞娟家马路对面,往南一点儿是另一位女同学家。她家住在国家机关宿舍。她家满墙满柜都是书,我既看不懂,也记不住。我留意的是她拿给我们看了那么多印刷精美的童话故事,安徒生的、格林的,琳琅满目,非常诱人。在她很小的时候,她父亲就希望她和她弟弟多看优美的外国童话。

二龙路学校归教育部直属,每一个环节都经过精心设计。每天课间都做眼保健操。小学还设有图书馆,允许同学借阅图书。午后的广播,也是精心安排的。给我们播放过科幻故事《二次开船港》,每天一节。还有《大林和小林》等好多引人入胜的故事,给了我们许多知识和滋养。

当然,也吮到了狼奶。那时已经强调千万不要忘记阶级斗争。有一次,我们一起到北海公园过队日,本来,应该是一次很开心的活动。结果我们一起来到后山时,有个同学发现,一男一女,鬼鬼祟祟,好像是特务接头。这下子,我们似乎都发现了敌情。我和庞娟等几个同学,千方百计地跟踪盯梢他们,还要尽量不让他们发现,想抓到他们的把柄。忙活了半天,却一点儿头绪都没有。只好去报告老师。老师只是无奈一笑。一个队日,就在“抓特务”中度过了。后来想,其实是打搅了一对正在谈情说爱的青年男女。

四年级第一学期,就开始批判“一个藤上三个瓜,邓拓、吴晗、廖沫沙”。没到暑假,就停课了。接着,小学学业没等上成高小,就这么稀里糊涂地结束了。

二

我和庞娟一直保持着联系。停课之后,我们班女同学曾一起聚过,那是在我们还未上中学之前,大约是1966年的秋天或是1967年春天,庞娟带了一台相机,我们几个女同学相约着一起聚聚,照些照片。那时我刚学会骑车,从家里一直往南骑,骑到大约和西单商场平行的地方,顶到头就是背阴胡同,我们班两位女同学所住的院子正好在此。我们去的是水电部宿舍,这也是我们说好的集合地点。

我们大家见面之后,相聚之后往院子里走去,迎面碰到了住在这里的一位同学。我们拉上她,一起往里走,边走边说:“走!找平平去!”她是班里最漂亮的女生,我见过她母亲,是一个风度、气质俱佳的阿姨。她的父亲是一个处长,住在这个院子的正北房。而遇到的那个女同学的父亲是机关的司机,住在西屋。她向我们开口道:“你们别去了,她家已经变成我家了。”我们的确没见到平平。离开这个院子,大家并没有就眼前发生的沧海桑田交换看法。那时我们的年纪并不大,但不知何故彼此已不怎么敞开心扉了。记得我们班有一位女生,学期中突然更名改姓,大家也挺默契,谁都不去追问。一位叫张大堃的同学,突然就转学了,她也未做任何解释。我们幼小的心里,有了一种说不清的紧张。我不知道是怎么骑回家的,只觉得那么魔幻。

1968年,北京就近划片,让我们这些小学毕业生进了初中。我进了离家不远的名校——北京四中,庞娟进了宣武区的一所中学。可惜,当时清理阶级队伍,老师不怎么上课,由没毕业离校的老高中生当辅导员代课,下厂、下乡,挖防空洞。这两年中,我、庞娟和另外一些小学同学,在一个秋冬季节,还曾相约回我们小学去看一下,并一起去看望教过我们的赵老师。当赵老师一一叫出我们的名字时,我们都高兴坏了!中学期间我和庞娟联系不太多。听说,她曾生病住院。一晃两年的中学时光就过去了。

到了1970年,我们各自初中毕业。当时高中停办。初中毕业生最幸运的当兵,不少人插队。我父亲春天病逝,哥哥已到外地插队,得凌老师关照,把我分配到东风市场。庞娟去北京远郊延庆插队。她告诉我,在那里,一年才给三两杏子榨的油,吃不上精米白面。当时通信极为不便,更别说打电话了。在那段时间我们偶有联系,记得我们一个小学同学分到了海淀区北边,很远很远,要坐长途汽车才能到达的青云仪器厂。我和庞娟及好几位女同学相约一起到她所在的工厂去玩过一次。直到1974年庞娟从延庆抽调回北京,我们才恢复频繁交往。

或许性格投缘,我和庞娟有一种彼此间的信任。我们都有一肚子的不解与困惑,谁都不装。我们都不明白,为什么一场运动接着一场运动。父母也不会向我们多做一句解释。或许残酷的政治运动,让他们无比谨慎。我们本来就因为自己读书少,有几分自惭,对魔幻的社会变化,有诸多不解。我们都尽可能找书阅读。记得在东风市场时,我会写信给我哥,问他读些什么书,知道书名,便设法去找。有顾客把中国书店不收的旧书当废品,卖到我所在的柜台。我从家里带来同等份量的旧报纸,把书替换出来。

庞娟曾经和我交流读《笑面人》的心得。这是雨果的作品,讲的是一个贵族的后裔,两岁时因宫廷阴谋被卖,接受毁容手术,脸上永远带着怪笑。

插队时所遇之事,她一句也没给我讲。

我们都渴望精神滋养。共同地探索、向往、饥渴,让我们彼此理解。我们在一起经常对社会和人生的大事作一番探讨,一起传阅哥哥和他的同学、朋友的手稿、油印文章。九一三事件让我们震惊不已,可以说颠覆了不少我们以往的认知。我们还同样喜欢俄罗斯歌曲,喜欢世界名画。庞娟绘画基础好,这是她被招工的原因之一。

报纸、广播的宣传让我们生疑,又不能随便乱说,乱打听。一天到晚老是得绷着一根弦,好没意思。我们商量,不如自己安排,出去好好玩儿几天。1975年秋天,我们决定利用国庆节,到北戴河玩一趟。

那是秋高气爽时节,我们买了车票,来到秦皇岛。这是我第一次到海边玩儿。走在海边的礁石上,听着大海的涛声,开心死了!我们在秦皇岛海边连说带笑,连蹦带跳,玩了一整天,然后便搭乘长途汽车来到北戴河。在鸽子窝附近,遇到四医大的四个女生,我们一起说个没完,一起穿上泳衣向大海的深处游去。

在碧蓝的海水中开心地畅游了一会儿,我们起身去冲洗,脱掉泳衣,换上干衣裳。我游完之后,就没事了;可是庞娟被冷水一激,发起烧来。我们决定赶快买票动身回京。来到长途汽车站,才知三天内的车票都已告罄。我一听就急了,这怎么办?我们也没带药!我就去求卖票的售票员。看着闺蜜难受,我简直是不管不顾了,只盼能卖我们两张回京车票。我成功了!可庞娟对我说,你可真行,能拉下脸来求人!我宁可买不到票,走不成,也不会像你这样做。在我们生长的家庭里,把自尊看得很重。如果不是她发着烧,我也不会如此不管不顾地求人。

1976年1月,周总理逝世。整个社会气氛诡异而压抑。那天下午,灵车从北京医院出发,经长安街驶向八宝山。天气极冷,气温低至零下12℃,依然有很多人默默垂泪,里三层外三层地站在街道两旁,自发组成送葬长队,我也位列其中。灵车缓缓前行,平时只需半小时的路程,足足用了一个半小时。庞娟的同事洗印了一些总理照片。听说要查禁,她打电话告诉我。我很想得到一份,就在单位换了班。我们在西单路口交接。我小心翼翼地将这些珍贵的照片取了回来,大有一种抢到的快感。

没几个月,就发生了“四五”事件。庞娟的父母依旧还是常常出差,她会时不时到我家住。我们交换从天安门广场抄回来的诗。就在戒严的前一天,庞娟赶到三不老把这个消息告诉了我。第二天晚上戒严了。我攥了一把传单,骑车离开纪念碑。当时包围圈只剩下一条窄窄的通道。

粉碎“四人帮”后第二年,突然间可以考大学了。我们当然不会认为机会是为我们准备的,内心都充满忐忑。无论如何,还是决定试一下。我们经常一起在我家复习功课。庞娟决定考理科,我不敢想。我们一起到母亲所在的31中,听高考辅导课。七七级考试,我们两个人还是落榜了。半年后,我们再赴考场。庞娟不但考取了,而且达到了重点大学的分数线,去武汉读书。我专门为她写了一篇散文《读高尔基的<海燕>》。半年之后,我幸运地赶上了林乎加主持的北京扩招,也上了北大一分校,遇到了一批顶级教授。

三

四年大学生活,飞也似地度过。其间,我把西单民主墙的信息写信告诉庞娟,她也把《这一代》等发生在武汉新鲜事情告诉我。放假回北京,依旧会抽空到我家来小住。我把手里的《今天》拿给她看。

我们上学期间,赶上思想解放,许多理论开始重新思考,各种探索不断。我深知自己才疏学浅,总是希望得到高人指点。有时我会拉上庞娟,一起去请教,她也乐意与我一道前往。参与创办《读书》的冯亦代先生是邻居,因为毕竟年龄隔着一层,聊得并不深。创办《今天》的北岛也是邻居,我们也和他聊天。他忙着推销杂志,也聊得不多,曾说到《这一代》。他让我们把《今天》带到学校去推广。哥哥在山西的同事老姜,考进了北大,和他聊得多些。他冷静而逻辑清晰,见人见事很有穿透力。我们每遇大事,总想听听他的意见。我父亲过世太早。庞娟和父亲关系极好,而一次次政治运动,让他过于谨慎,不肯向她多说。

大学毕业后,我考进出版社,她到北京一所大学教书,往来频繁。有一次,我去她家玩儿。她母亲走过来,把女儿支走了。她要单独和我谈谈。她对我说:“你们都不小了,二十七八岁了,不能整天黏在一起,好得像一个人似的!你们该找男朋友了!”看到阿姨焦虑,我无奈,只好说出了她的隐私。我告诉她妈妈,她已经有男朋友了。我哥哥的同事老姜,觉得庞娟聪慧大气,把他的同学介绍给她。我和老姜,就成了双方的红娘。这下子,她母亲才放下心来。

我是1984年结婚的,我们旅行结婚从黄山回来,庞娟和她男朋友一起来我家玩儿。我告诉他们王府井新华书店正在卖《走向未来》丛书。我买了一些,觉得不错。建议他们也去买。他们立刻拿上我们要冲洗的底片兴冲冲地去了。因为急着买书,把装有底片的书包落在新华书店门外。书是买到了,可底片被弄丢了,令我一直遗憾!

四

1988年7月初,庞娟的先生告别北京,远行赴美,攻读博士。临走前,他带了些鸡蛋,来看望我刚刚出生的女儿。他得了重感冒,长途飞行,不知他是否受得了。那时也没敢想改签机票,他按时飞到了美国。没几年,庞娟也去美国,到那里和读书的先生团聚了。

刚去美国那些年,她没有条件回国看望父母。于是,我每逢中秋与春节,都去她家代为看望。一来二去,竟持续了二十多年。因此我和她父母走得更近了一些。我每次去看望她父母,他们总是会问起我哥哥的情况。对我哥非常关心。庞娟的父亲是央视第一代电视主持人,离休后成了《炎黄春秋》长期订户。母亲学养也很好。庞娟的父亲自印了回忆录《回望——我与电视新闻》,母亲也写了回忆文章。我开了微信公众号“丁宁心语”,选发了他们的回忆文字,不料有一篇碰了红线,公众号被炸。我只好另外注册“丁宁心声”,从头起步。

2006年,我女儿18岁,高中毕业,申请到美国一所大学的奖学金。我给她买好机票,把她送到机场。到纽约机场接机的,是庞娟夫妇。女儿求学期间,庞娟替我尽了母亲的职责。他们的家,成了我女儿的大本营,让漂泊的她,有了一个停泊的港湾。

女儿后来又考上医学院,要到印度去完成一段医疗实习。我十分放心不下。庞娟和我一样,也惦记着。她告诉我,女儿出发时,她再三叮嘱,一定要报平安,可她没有遵守。无奈之下,庞娟向女婿要来了她在印度写的日记。她理解我焦虑的心情,把日记转发给我。阅读女儿的日记,得知了她的情况,才让我心安了。

我和女儿之间有不少隔膜。她生孩子前,不想和我发生冲突,连准确的预产期都没告诉我。是庞娟到了她身边。她剖宫产,从产房里推出,想喝点水。庞娟刚要给她倒,女婿一瓶冰水就递了过去。要是我在场,非闹出不快。生两个小外孙都是庞娟两口子去照应的。她对我女儿,比亲妈还亲。

五

我和庞娟虽是闺蜜,却一直不知道她和刘丁的事。

庞娟赴美十多年后,一次回北京看望父母。

她实在忍不住,约我见面,给我讲了她做的一个梦。她说,梦见了刘丁,身体非常不好,担心他会不久辞世。那时,她和刘丁已经完全失去联络,但她迫切想见他一面。梦醒之后,泪水湿透了枕头。她突然意识到,假如再不去找,可能今生今世再也不能相见了。她要我帮她这个忙,找到刘丁的联络方式,但万万不可告诉别人。

我也完全懵圈了!此前,我一点儿也不知道他们相恋的故事。我明白,她轻易不说,不到思念之切,不会开口。这么多年,她从没求过我什么。于是我想尽一切办法,四处打听刘丁的信息。甚至打电话到了湖南某银行,答复是他已经退休回京。我努力了将近一年,最后终于得到了刘丁的电话号码。庞娟终于和刘丁重新取得了联系。刘丁的确病得不轻,是肺栓塞。无论如何,他们终得相见,彼此不留遗憾。

2019年初,72岁的刘丁还是走了。5月,我到美国看望小外孙,见到了庞娟。她给我看了她刚刚写完的《我与他的十年》初稿。读完之后,我感动不已!我当了大半辈子文学编辑,深知这篇散文的分量不同寻常。

回北京后,参加大学同学聚会,见到同学郑晓龙,我告诉他,我读到了一部极出色的作品,假如搬上银幕,不会比《简·爱》差。可惜作者不愿往出拿。郑晓龙是颇有成就的导演,他见不到原作,也不好说什么。

以后的六年间,庞娟一直在修改这篇长文。它记录了生命长河中一段无比珍贵的美好感情,也折射了难以尽说的时代风云和人间冷暖!我觉得,这么好的文章,不应该由我独享!我一次又一次劝她拿出来。她说,留给我的女儿,让她以后处理。我告诉女儿,她说,一定做到。可是我还是不甘心,征得她的同意,让我哥嫂一阅。

时光飞逝。直到今年,母亲病重,庞娟回国照顾。上个月,她母亲与世长辞。我哥哥得到消息,想当面向她表示慰问,我便和她一起去了我哥家。

那天,聊了很多。我哥哥又提起这篇散文。他说,这一代人都老了。嫂子说,这篇散文,是一代人的挽歌。哥哥说,如果再不公之于世,能够理解的读者,就陆续走了。他又对庞娟说,人活一辈子,能写出来的生命之作,也就是一篇两篇。以后,恐怕你也难写出更有分量的文章。庞娟说,我不是作家,不想惊动谁。哥哥说你的文章再埋没下去,太可惜了。

禁不住我们恳切相劝,庞娟同意在微信公众号上发表。我的公众号订户不多,于是决定由丁东小群公众号上展示。五万多字的散文,分上中下三次刊出,果然引起数万读者的共鸣。

一些读者,不满足于散文本身,还想进一步了解作者其人。我女儿写了一篇《庞娟姨妈》,有人仍觉意犹未尽。于是,我也动笔,写出这篇回忆。

(晓歌编辑)