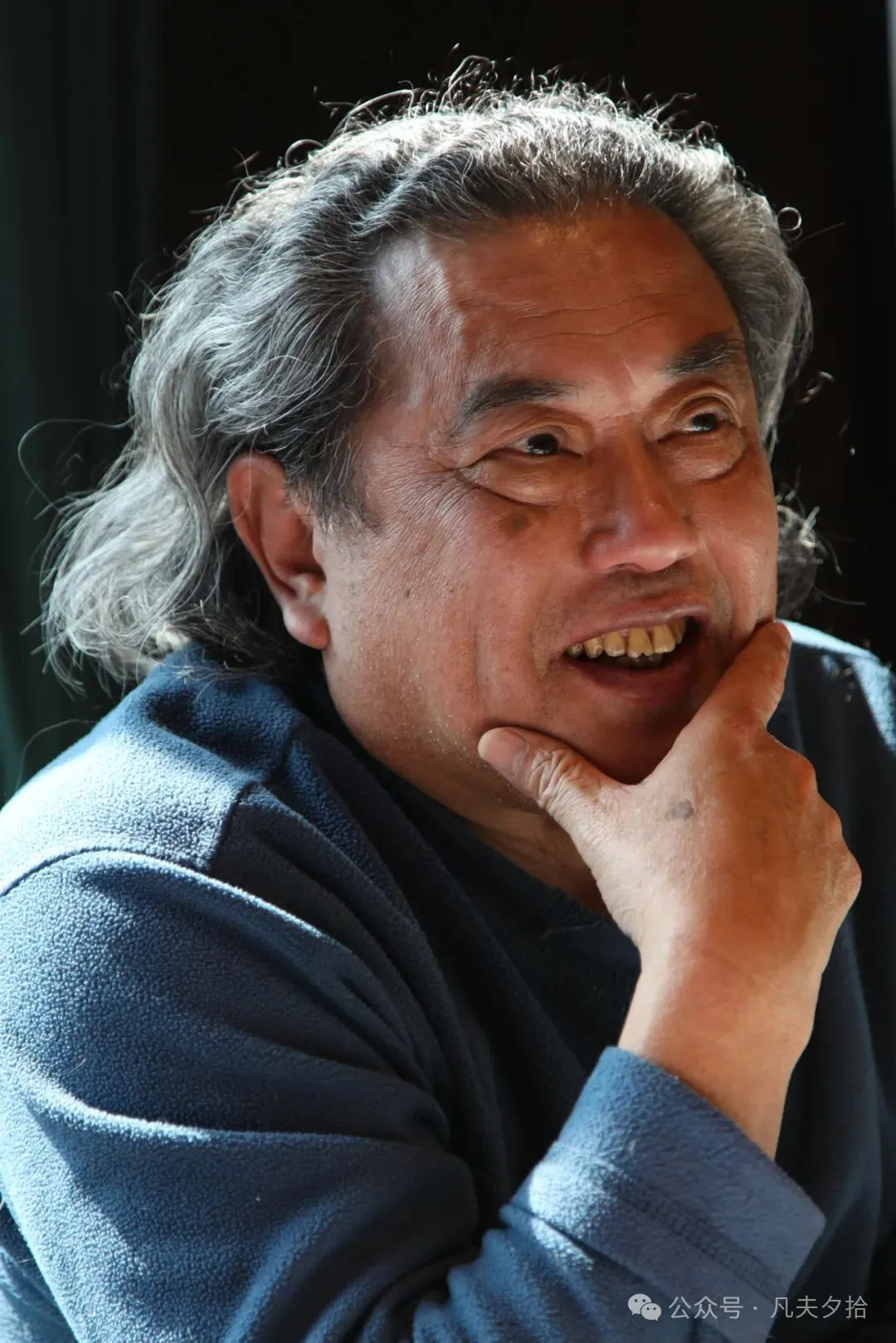

我的白发笺

来源:凡夫夕拾 作者:费凡平 时间:2025-11-12 点击:

我的白发笺

费凡平

费凡平

说起来,我这一头头发,年轻时虽算不得如何丰茂,却天生有些卷,还是很有辨识度的。

我第一次发现自己鬓角两边醒目地钻出了几茎白发,是在某个秋天的深夜,说钻出,是因为再也掩藏不住了。其实,这白发在好几年前就已经初展露角,只是被众多的黑发有意无意间掩藏了。

当时我正对着一篇改到第七遍的特稿出神,一抬头,便在书桌上镜子里撞见了它——那样突兀的几丝银亮,像冬夜窗上结的第一道冰纹,明明纤细得几乎要融进光里,却偏有种斩钉截铁的决绝。我下意识地伸手去拔,指尖触到发根的瞬间,竟有种微弱的、触电似的酸麻。

原来,白发是这样倔强的,连离去都要留下一点痛楚作纪念。

然而,岁月是最不讲情面,也最是执拗的。你拔去一根,它便悄悄地还你十根。若再要拔,怕是拔不胜拔了。渐渐地,那白发不再是孤军深入的散兵游勇,先是两鬓星星点点,像黎明前天边散落的辰星;而后便连成了片,如同秋后芦苇荡头一场不经意的霜。

好几次去理发时,理发师总要劝我用黑色的染发剂将白发覆盖,可我实在受不了那化学药水熏得眼睛发涩的那种气味。再说新生的发根却总在一两周后,毫不留情地揭穿这徒劳的伪装——那一截黑一截白的发丝,倒像极了人生里那些欲盖弥彰的谎言。

所以,我也拒绝染发。

到了如今这年纪,我已是满头灰白相间,由它自在生长,心境竟也随之豁达起来。

有时对镜自照,看这一头萧疏卷起的白发,倒想起山来了。那郁郁苍苍的、终年一碧的年轻山峦,固然有它的活泼与生机,但总觉少了几分风致。反倒是那入了冬的山,头顶着皑皑的积雪,映着晴空的日光,别有一种雍容的、沉静的气度,令人望之而生敬意。那积雪是它历经风霜的凭证,清白,凛然,不容玷污。这么一想,这头上微卷的白发,便不再是衰颓的标记,倒像是一种资格的证明了。

记得白发刚刚钻出时,母亲看见了,只是轻轻叹了一声:“到底也是到了长白发的年纪了。”母亲伸手来抚我的头发,那双布满老年斑的手,竟比我顶上的银丝还要触目。我忽然想起做知青回家探亲时,也是这双手,在昏黄的灯下为我拔去几根早生的白发,那时她嘴里总喃喃:“儿子呀,怎么就有几根白头发了,是想家,愁的吧……”

而今角色互换,我才明白,那一声叹息里,藏着的原是岁月无声的接力。

李太白说“白发三千丈,缘愁似个长”,我的愁自然没有那般磅礴,不过就是寻常人为生计、为理想所付出的一点微不足道的代价。

若真要追问这些白发从何而来,我倒愿意相信,它们是我熬过的夜所开出的花。

我这一生,从知青开始便与文字结缘,虽未成就什么事业,却也将大半的精力付与了这青灯黄卷似的生涯。我常常为了一个妥帖的标题,一个顺畅的句子,在书房里踱到深夜。窗外是沉沉的万籁俱寂,只有案头一盏孤灯,将我的影子拉得长长的,投在冷清的墙壁上。

那种苦思冥索,仿佛是将脑中的筋络一丝丝地抽出来,在灯下细细地梳理、编织。这过程,不像创造,倒更像是一种无声的燃烧。火焰是看不见的,但燃料的消耗却是真真切切的——那一头青丝,便是在这日复一日的、静默的燃烧里,渐渐失去了它原有的光泽,化作了眼前的灰白。

文字是烛火,燃烧的是青丝;文章成了,于是,灰烬便落作白发。

这算不算是一种“文债发偿”呢?我有时自嘲地想。

还有些,许是给了路上的风霜。因为我所从事的这份媒体职业,需要我去南来北往地赶赴第一现场作报道,为了报道,年轻时,东奔西走便是常事。

记得那些年,我常常挤在闷罐子似的长途车里,窗外是飞速倒退的、千篇一律的田畴与荒丘。身子随着车厢颠簸摇晃,一颗心也悬着,不知前路在何方,明日的采访是否能够顺利?那种茫然与身不由己的疲惫,比身体的劳累更啃噬人。风霜雨雪,并不只落在土地上,也一分分地,浸染到我的头发里去了。

古人说“伍胥白头”,是因了那昭关的险阻与家国的仇恨;我这微不足道的白头里,盛的只是一个小人物为这份职业,这口饭食而奔波的、说不出的倦意罢了。

因此,每当我独自一人在异乡的旅馆醒来,总要对着天花板怔忡片刻,才想起身在何处?车窗外的风景流水般逝去,站台上聚散匆匆的人影,这些明明灭灭的片段,都在发间沉淀下来。

苏轼说“多情应笑我早生华发”,自然,也还有几茎,是为着那些说不清、道不明的“多情”。这多情,并非儿女情长的缠绵,倒更像是一种对自身生命历程的过分敏感与流连。

譬如,偶然翻出几张泛黄的知青屋前的旧照片,看着照片上那个眼神里带着几分懵懂与迷茫的我时,心里会蓦地一酸。那个“我”分明还在眼前,却又隔着一条名为“时光”的、无法渡过的茫茫大河。

这种刹那的恍神与怔忡,虽不至于痛哭流涕,却也像一根极细的针,在心尖上轻轻扎一下,不流血,只留下一阵微麻的、久久不散的余痛。这痛,积得多了,抑或也是要催白几根头发的吧。

这“多情”,我自认为是对生命本身的一种多情的凝视,是对每一个经过的瞬间,都忍不住要驻足回眸的痴气。

如今,仍有人劝我去染一染白发,说显得精神些。我总是一笑谢绝。何必呢?用墨色去覆盖这雪色,仿佛是伪造一个春天,自己看着也觉得虚假而窘迫。倒不如就这样清清白白地顶在头上,来得坦然。

心态决定一切,我也就不再为白发纠结。

现在,我每每晨起对镜,看阳光斜斜地照进发间,那灰白相间的颜色,竟像一幅褪了色的水墨画,有种沧桑后的温和。它们让我想起深秋的芦花,在夕阳里泛着毛茸茸的光;想起远山巅的残雪,在蓝天下亮得耀眼。

这何尝不是一种坦然的姿态?比起用颜料苦苦维持的虚假青春,我更愿意顶着一头真实的斑白,走在日光底下。

青丝有青丝的热烈,像春天的原野,蓬勃得不管不顾;白发有白发的清寂,如冬日的月色,澄明而旷远。人生至此,仿佛行至水穷处,坐看云起时——那云是白的,天是蓝的,而我的心,是前所未有的清白和坦然。

我这满头渐生的白发,不是岁月的降旗,而是时间颁给我的勋章。我接受它,如同接受生命里一切来去与得失。

我爱我曾经的青丝,那是生命赋予我的最初的颜色,蓬勃而天真。

我也爱我如今的白发,这是光阴为我加冕的最后的颜色,澄明而真实。

青青白白,原来便是一生。

责任编辑:日升