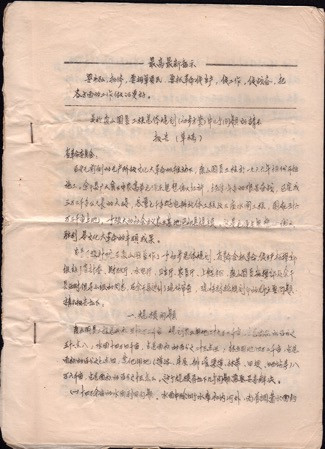

近两年,在“上海知青研究资料中心”朋友的帮助下,我看到了两组“早期知青文物”,它们产生于1968年上山下乡运动尚未大规模爆发的时候。 一组为“余干资料”,是虹口区四平中学六六届高中生毛大德先生在2016年5月上海市知识青年历史文化研究会举办的图书交流会上捐赠的。他在1968年参加了上海市革委会组织的赴江西余干考察小分队,留下了一批书面材料,包括:(1)1968年6月上海组织的“江西省余干县康山垦殖场规划小分队”名单;(2)1968年7月“小分队”回沪后的汇报;(3)康山综合垦殖场规划说明书;(4)1968年1月江西省革委会抓革命促生产指挥部召开的康山围垦工程总体规划现场审查会给省革委的请示报告,另有出发前由虹口区、四平中学发的“祝贺信”“喜报”。此外,2017年10月底毛大德先生又找到当年的日记和信件。 另一组为“资溪资料”,是闸北区市北中学六六届初中生胡似先生在2017年6月上海市知识青年历史文化研究会举办的图书交流会上捐赠的。他在1968年自发要求参加了上海市革委会组织的赴江西资溪考察小分队,留下了一批书面材料,其中有1968年6、7月“小分队”在考察现场的照片、平面图等图像资料,还有一些文字资料,包括(1)《上海赴江西规划建场小分队(石峡地区)活动情况》;(2)上海赴江西省资溪县石峡公社规划小分队《建场初步方案的报告》,附有调查资料汇总和为拟写初步方案的准备资料;(3)《马头山小分队调查规划情况汇报》。另有当年6、7月份“小分队”期间和8月初到黑龙江之时与市北中学老师、同学来往的十多封信件。 “余干资料”和“资溪资料”这两组资料,虽然都出自1968年6、7月间上海市革委会组织的第二次“小分队”,但是散落在民间半个世纪,不曾听说有过这方面的资料汇编。按照1968年6月19日文汇报曾经报道的新闻“上海青年下乡勘察小分队分批离沪”,当时有九支“小分队”于18日分批离沪出发,但是并未看到有关他们出发后开展活动的跟踪报道等文字记载。即使是对九支“小分队”的基本状况(如多少人组成、到过哪些地方、何时返回上海等等),至今也没有看到完整、具体的信息。 所幸上述“余干资料”和“资溪资料”从不同角度展示了“小分队”活动的一些情况,各有特色,互为补充。 “余干资料”的特点是,它提供的历史信息集中在“小分队”工作起始阶段。有“小分队”成员的名单,从中得知“小分队”人员结构,推断“小分队”工作性质;“规划说明书”和“请示报告”则是“小分队”开展工作之前由江西和余干方面积累的工作成果;缺憾是没有具体反映“小分队”工作成果的资料。然而,极为可贵的是有一封信件揭示了知青农场何以夭折的重要细节。 “资溪资料”的特点是,它提供的历史信息集中反映了“小分队”的工作过程。有“小分队”从出发到返回的22天里每一天活动的简要记录,也有“小分队”形成工作成果的基础资料,反映出当年的工作方法与思路;十多封信件则真实地显示了当年积极激进亢奋层面的初衷初心。 所以,潜心研读那些资料,有助于直接了解那个时期的社会心态和青少年心理,而不是间接地借助于当事人时过境迁后的回忆,从而更真切地深入寻索和全面探究那段被湮没的历史印痕。  (责任编辑:晓歌) |