远山的呼唤

来源:长弓美篇 作者:长弓41578499 时间:2024-05-20 点击:

我跨下柴油小斗车,站 在路旁,树梢上喜鹊叽叽 喳喳叫个不停,真是:喜鹊 叫喳喳,亲人要回家。我16岁来飞鹅,19岁离去,二十 五年后我又重回故里,真有 少小离家老大回,乡音无改 鬓毛衰的感觉。

我径直朝老七队走去, 那是老书记家住的村庄。我远远看见田里有个劳作的老 农,走近一看正是老书记, 我走到田埂旁叫了声,郑书 记你好!你还认识我吗?他 停下手中的活儿,眯着双眼 看着我,我接着说,三十年 前......没等我说完,他叫 道:小张,你是小张吧?我 有些激动的说,是啊,是 啊!他走上田埂,我握着他满是老茧的手,赶紧掏出香 烟,拿烟给他点上。他叫我 去他家,在他家吃晚饭,我说 我想走走看看。

告别老书记,我去了老 大队部所在的那个村,见到 老大队长吴年崽,他也要留 我在家吃饭,我说想去余家 看看。顺着机耕道走半个多 小时,再跨过一道岭就到了余家。由于村庄正对着水库 大坝,存在泄洪安全隐患, 我们在村里住的时候就说要 搬迁,如今已搬迁到安全的 地方。我们住的小屋拆了, 我站在那块宅基地上陷入沉 思。“你找莫宁(人) 啊?”几个放牛娃围着我问, 他们打断了我的沉思。“俺不 找宁(人),俺是村里的宁(人),俺出门在外,来归 了(回家了)。”我用铅山方言回答。

那晚我住在年崽 家,他们把最好的房间腾给 我,当我睡在古色古香的花 板床上,心潮久久不能平 静,真有回家的感觉。

进入新世纪,我又多次 去了铅山。有一年的夏天, 我去飞鹅,仍然住在吴年崽 家,老大队长已经年过八 旬,身体还很硬朗。他二个 儿子盖起了三层小洋房,真 是楼上楼下,电灯电话(手 机)。我住在二楼的单间,彩电,风扇齐全,纱窗纱门,不用挂蚊帐了。清晨起 来,我登上楼顶露台,极目 眺望,一片“双抢”的繁忙景 象。我真有脱掉鞋袜,撸起 裤腿下田去插秧割禾的冲 动。

吃过早餐,我去余家, 坐在我们住过房屋宅基地的 石墩上,思绪万千:在那小 屋里,我阅读了《林海雪 原》,《苦菜花》,《暴风 骤雨》等小说;在小屋对面 的晒谷坪上,我在月光下用 口琴吹奏《莫斯科郊外的晚 上》;小屋前机耕道二旁, 我在层层梯田里挥洒劳动的汗水。

从余家下山,我来到林 场,那是我离开飞鹅前劳动 生活的地方,干打垒的小屋还在,只是人去房空。看到 小屋,我又陷入沉思,那时 没油炒菜就用米汤煮,没菜 就摘把红薯叶来炒,如今城 里红薯叶几块钱一斤,说是 抗癌蔬菜。

中午我在老书记家吃午 餐,老书记年近八旬仍耳聪 目明,我们喝着啤酒唠着家 常,饭后正是当午,外面火辣辣的阳光,我架个竹床板 在堂屋睡午觉,过堂风一 吹,一觉睡到下午三点多。

我去铁炉山转转,原来从水 坝上过河,水坝上垫着石 块,踩着石块蹑手蹑脚走过 去,弄不好就会溅湿鞋袜, 如今已架起小桥。我站在桥 上看见河里的小鱼,炸鱼的 场景又浮现在我眼前:也不知道是谁从修水库那里弄来 的雷管,把大队电话机用的 特大号电池拿来,把雷管放 到水里一通电就引爆,说好 等村民都睡了再引爆(当地 民俗炸鱼见者可捞),不知 是谁等不及了,提前引 爆,“轰隆”一声巨响,我们 一个个跳到水里捞鱼,结果 没捞几条鱼。

过了河来到当年聚餐我 喝醉酒的九队,那是大队副 书记郑礼真居住的村庄,由 于二个书记都姓郑,我们叫 他胖书记,他是一个具有理 论水平的农村干部,“全民所 有制”,“集体所有制”这些政 治经济学最基础的名词,我 就是第一次听他说的。

顺着水渠,我到了铁炉 山,那是我们下乡的第一 站,也是我们“打土豪”吃狗 肉的地方。铁炉山的梨瓜在 铅山久负盛名,那时正是梨 瓜成熟的季节,闻到梨瓜飘 香,我立马想起我和老韦挑 着梨瓜,在永平街头叫卖的场景,“卖梨瓜哟,卖梨瓜, 铁炉山的梨瓜香又甜,不甜 不要钱哟!”

翻过铁炉山,再走一段 山路就是苏家,小六子他们 三人劳动生活过的村庄,我 也去转了圈,可惜当年的生 产队长不在了,他们住过的 小屋也没找到。离苏家不远 就是创业队,诗诗、鱼儿、小金曾经劳动生活的地方,当年多 红火呀!那是我们公社乃至 全县知青的标杆,如今已时 过境迁。

一大圈转下来,已是夕 阳西下,炊烟渺渺之时,吴 年崽的孙子找我吃晚饭,我 已经坐在陈家一农户的餐桌 上,吃着铅山的特色小吃灯 盏果。随着城镇化的推进,杨烈志二兄弟,乌卵仔等一 批农民,搬离飞鹅,住进了 县里的商品房。飞鹅如同全 国的农村一样发生着山乡巨 变,然而,飞鹅的天依然是 那么蔚蓝,山依然是那么青 翠,水依然是那么秀丽,民 风依然是那么淳朴,人依然 是那么热情好客,令人流连 忘返。

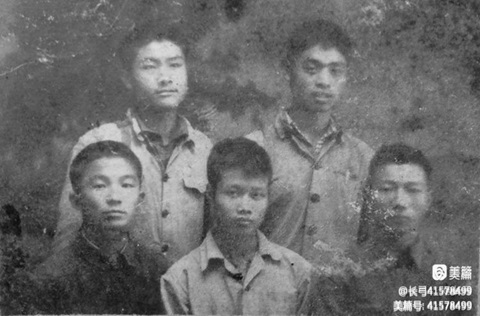

1968年10月20日,是个 极其平凡普通的日子,但 是,对于我们却不同寻常,那是我们初中毕业的日子 (我们许多同学就此告别了 学生时代,再也没有进过校 园);那是我们参加工作计 算工龄的日子;那是我们上 山下乡成为知青的日子。“知 青”是一个年代的记忆,一代 人青春,是前无古人后无来 者的。

(编辑 晓 歌)