|

随着时间的推移,我们打心底里越来越敬重这位长者了。

他和蔼可亲,关心知青和“五保户”的生活;他清正亷洁,一身正气;他疾恶如仇,最痛恨“遛奸耍滑”,侵害集体利益,尤其是以权谋私。因此,屯里一些二流子,看到他,就会躲得远远的。那些占了集体便宜的,尤其是生产队干部,见到他,便会如座针毡!他目光如炬,暴跳如雷,一改平日的沉默寡言。批评时,连珠发炮,厉声痛骂,毫不留情。这时我们总会听到他难得的骂人脏话:妈勒个臭x! 对我们下乡知青,他似乎有着天然的感情。不苟言笑的他,却总是满脸堆笑!抑或同是移民,其间的苦衷太过了解;抑或是党的老资历工作者,明白谁应该首先给予帮助!在他任支书期间,有两名上海知青加入了党组织。 他住在紧靠河堤下面的一间破旧的房子里。房子歪斜,几乎快散架。周围也未像当地百姓那样,用树枝或板皮,包围起来。房子和自留地,全都暴露在来往人们的视野里。 终于有一天,曲大爷见我们在大堤上走过,邀请我们到家坐坐。地基已下沉,房门推开也要费点力气。屋里黑黑的,窗户只是糊了一层纸,阳光勉强透了一点进来。火炕边上,有一个木柜;还有,卧着的一位老妇。我们唤了一声:曲大嬸。她无神的目光,示意我们坐下,喝水…… 曲大爷育有一女一子。其时,女儿已远嫁他地。据说,女儿脑子也不太好,许是近亲婚姻造成的后果吧。在落后偏远的屯子里,这类事情,寻常可见。 他老伴去世后,生产队考虑他住的是危房,决定将临近的一处空房,拨给他住。几经周折,生产队终于同意他提出的条件,一定要有知青同他和他的儿子,共住这处房子。由于洪水冲毁了住房,那年冬天,我和留在小河东的几位上海知青,与曲大爷成了一铺大炕上的老少伙伴。 他辞去大队支书后,常列席大队革委会的会议。那时我担任大队团支书,同时也是大队革委会的成员。他常蹲在炕下的一角,卷着旱烟,不停地抽;一声不吭,专注地听会。偶尔也发言,常常是:要落实好知青政策,不能亏待上海娃! 小河除了冬季严重冰封,其他季节不舍昼夜地流淌着。 打渔队师傅张吉荣,是我印象中最深的另一位当地村民。下地干活,中午休息吃饭,他女儿二丫常会把她带来的美食“雅罗鱼”,分享于我们。 那是出自小河的一种鱼,村民在河里下“褂子”(小鱼网)。清晨早起,摇船到河中,一边收网,一边把掛在鱼网上的“雅罗”,一条一条摘下,放进水盆。回家在大锅里“背”(不放油的干煎)一下,撒上盐,即可食用。美味可口,终生难忘! 因着雅罗鱼,我们与他父亲也熟了起来。他四十多岁,老伴刚去世。独自一人带着六个孩子,三女三男。大女儿,二十左右,二女十七、八,小女二丫十六、七岁;大男孩十岁上下,最小的,还流着鼻涕。看来,这位老张师傅重男轻女的思想不轻,非要有男孩,一要就是三个! 他虎背熊腰,中等个偏上,目光温和,放着蓝光;年轻时一定是个美男子。平时喜欢蹲在炕上,熟练地往裁好的烟纸里,撮上一小把搓碎的烟叶,不紧不慢地卷着,最后用舌头舔一下卷剩的烟纸,用手捏紧,一支烟在他粗壮宽大的手中,魔术师般地卷成。旱烟,产于自留地;烟纸,就是报纸。 抽烟,当地人称“喘口气”,意为休息一下。他几乎不下地干农活,除了“经管”后院的自留地。主要的营生是,夏天捕鱼,冬天打猎。 我们下乡后的第一个春节大年初一,他把我们几位“看得上眼”的上海知青,请到家里做客。亲自掌勺,做了“八碗八碟”满满一桌的菜肴;据说,这是东北待客最隆重的礼遇。 在他家的炕桌上,我们才弄明白了什么是东北老乡的大碗喝酒。在一个大碗里倒满酒,随后他用一根筷子,往碗中央一插,举起筷子示意大家,酒水在筷子上的高度;然后双手端起大碗向我们敬酒。喝完一口后,再插筷子,拿出筷子,示意大家:我已喝了这么多,下面你们照量着办吧!他用行动在说话。 这样“比”着筷子,边吃边聊,一碗满酒很快喝完,再洒下一碗,一碗接着一碗。聊天时,也争论谁喝酒“豪爽”,谁喝酒“藏奸”。哈哈大笑,气氛热烈,其乐融融! 也就在那顿饭上,我们大致了解了他的身世。祖先几辈,生活在黑龙江以北的“江东十八屯”。中俄“瑷珲条约“后,一路被逼赶到现在中方的黑龙江边。 “‘老毛子’狠着哪,谁不过江,就杀谁,黑龙江上全是血!”老张师傅那双闪着蓝光的眼睛,圆睁着,愤愤地说。我也终于明白了他的眼睛,为什么会有蓝色的光。一定是他的祖先是中国人,也曾有过俄罗斯的几分血统。

2012年7月,与老渔民、老猎人的大儿子合影。

这年春季,黑龙江开江后,生产队组织打渔队。老渔民便把他“看的上眼”的几位上海知青,招入麾下。我也有幸成为其中的一员。他也成了我们名副其实的打渔师傅。 他经年累月出没于黑龙江上,小河东屯的小河套里。对水中的渔情分布,了然于心。夏天,他知道应在哪儿撒网捕鱼;冬日他会在鱼群聚集的江深水湾处,凿冰开洞,下上几十米长的“网掛子”。一两天后,再起网抓鱼,常常满载而归。 他教我们在打渔的大船上,如何整齐画一地划桨;如何有序地随着船行,根据渔情,撒开大网;如何在大船划到江岸后,根据大网中的鱼的数量和不同的种类,或快或慢地收网,保证网中的鱼儿全部收入囊中。 “大网中鲤鱼多,收网时就要慢慢的。” “让它们网里乱跳个够,耗尽它们的体力!” “尽量不让网碰着它们,慢慢地,就消停了。” “最后收网更要小心!听过‘鲤鱼跳龙门‘吗?它们会一下子跃出大网的。” 他仔细向我们解释着。 他手拿尼龙线穿过鱼棱子,教我们如何修补鱼网。最难的莫过于补网前的“剪缺口”。这是要尽可能多地保留完好的部分,剪出利于修补的“缺口”。故而,当地渔民中有“织网容易补网难”之说;它考验的是渔民的智慧、仔细和耐心。 有一次,收网大半时,忽感手中的大网被重重地撞了一下,江水翻出一个大水花。网全部拉上岸后,只见一个两扇大门般的大窟窿。 “是大鳇鱼撞破大网,跑出去了!”老张师傅解释道。在沙滩上平整地张开大鱼网后,他拿起剪刀,仔细观察。看准了,快速下手,缺口四周,剪出一圈可搭上线的菱形口。鱼梭子在他手里上下飞舞。眨眼的功夫,大缺口就被补上了! 他教我们的时候,温和可亲,耐心可人。可一旦干起活来,他进入状态最快。此刻,发现谁还未准备好,或有违规动作和不协调的事情发生,他便大发雷霆,指名道姓地一阵痛骂。一路捕鱼,一路责骂,无论是谁,毫不留情! 他把打渔看作在打仗,上了战场,绝无儿戏! 我被分配在陆地上,单兵作战,拿着连着鱼网的大“铁镢子”,杵在地面,随船行而在岸上“封锁”着鱼网的尾部。只要不出大错,他骂不到我。而船上的知青们,却被骂惨了!有受不了他责骂的,或也受不了打渔劳作艰辛的个别知青,不久便开溜了…… 作业完毕,上岸休息。一切平静,好像刚才什么事都没发生过,老张师傅又目光慈祥,言语温和,并开始进入他“歇一会”的程序,卷烟、抽烟……。我们则开始捡拾江边的干枝,顺便看看能不能拔到野葱,舀上一锅江水。另外几个知青早已把准备作午餐的鱼儿,开膛破肚,洗刷一净。引着干枝,火苗直舔锅底,江水炖江鱼,准备开餐喽! 跟着他打渔,天天都要出工,无论刮风下雨。江面上,刚刚还是晴空万里,瞬间乌云密布,电闪雷鸣,暴雨倾盆,无处躲避,以至头顶暴雨,浑身上下都淌着水。烈日暴晒下,个个都像非洲人。 然而苦中也有乐,我们几乎尝遍黑龙江里各种鱼。什么“三花、五罗”,什么“十八子”,现在贵称为黑龙江上的鱼类品种,我们几乎都捕到过,也品尝过。 尤其是黑龙江上特有的鱼~大鳇鱼,由卵成幼鱼时,不过一斤多,最后竟能长到数千斤之巨,简直不可思议!一旦捕到后,需叫生产队派一辆胶皮大车,而且一辆只能载一条。鳇鱼肉呈蒜瓣状,鱼骨为脆骨;两三斤的肉和骨,大快朵颐,足以果腹!

在老渔民张吉荣大儿子家,墙上仍挂着渔网。

当年的知青,43年后重回小河东,受到乡亲们的欢迎。

到了冬季,老渔民偶尔也会在江上打渔,但主要是上山打猎,身份即刻转变为老猎人。常言道,靠山吃山, 靠水吃水。而这位老张师傅却是,山水通吃! 我们经常在他家品尝他的猎物,什么野兔、野鸡,什么狍子、獾子……等等。他向生产队交足了等价计算的猎物后,剩余的猎物,他常常拿来犒劳我们这些上海知青。我们更有幸品尝过,他亲手捕获的大野猪的肉! 打猎自然环境恶劣,情况险象环生。因此,凭借自己丰富的经验和非凡的胆量,还有在野外生存的独特本领,他是单兵作战,绝不带上他人。他上山打猎,往往一去七、八天,有时十多天。 有一次他上山,照例随身带着一把匕首和一把特制的长柄斧子。去拿获上次上山时,在猎物往返的雪道上,预先设下的铁夹子和“凿脚”,被夹住或凿断脚的猎物。铁夹子和“凿脚”这些狩猎工具,用来猎捕较大的野生动物。 至于野兔一类小动物,只要在它们往返的雪道旁的小树上,绑一根做好活套的细铁丝,便手到擒来。 凿脚,是一个一尺见方的笼子,呈漏斗状,用一根二米来长的铁链锁在大树边,埋在深雪里。凿脚里面,插有六根类似于鱼钩的钢筋,野兽的一只脚只要踩入此笼,锋利的钢筋直便直插皮肉中,无法挣脱。 快走到上次安放“凿脚”的不远处,老猎人便听到了阵阵的野猪嚎叫声,原来这次落入“凿脚”的是头野猪。 也不知野猪落入凿脚有几天了,现在它听到声响,便疯狂地又嚎又窜。无奈,铁链子将“凿脚”牢牢地锁住,野猪的活动,被限制在二米左右的范围。老猎人走近一看,那头野猪足有二百多斤,成年的野猪长着一双长长的獠牙!见野猪凶猛异常,他拿起那把柄长一米七、八的长斧,猛向野猪头部砍去。野猪迅速躲避,又扑向猎人。几个回合,老猎人的棉袄被獠牙撩破,棉絮四溅。 就这样,双方对峙了几个小时后。老猎人冷静地坐在不远处“歇一会儿”,卷烟,抽烟。野猪也着实累了,大概也饿了几天,此刻不那么疯狂了。老猎人歇够了,悄悄绕到野猪一侧,抡起长斧砍向野猪,恰好击中脑部,脑花四溅。 野猪瘫倒在雪地,老猎人乘势又是一阵猛砍,野猪似乎毙命了。悄悄上前,就近再砍几斧。确定野猪已死,老猎人上前解开了铁链…… 老猎人将二百多斤重的野猪,从几十里外的山里,在深深的雪地里拖回家中,几乎用了两天的时间。待到村门口,他已耗尽了全部的力气,虚脱,瘫倒在地。 这一切,我们都是在他家的炕上,边品尝野猪肉的奇香,边听到的惊心动魄的故事。 那条小河,那个小河东,有着永远讲不完的故事! 黑龙江的流水,不舍昼夜地在奔腾;小河东的小河水,也一样在不息地流淌! 难忘黑龙江,难忘那条河,难忘小河东……

站在曾跟着老张师傅一起打渔的黑龙江边,摄于2012年7月。

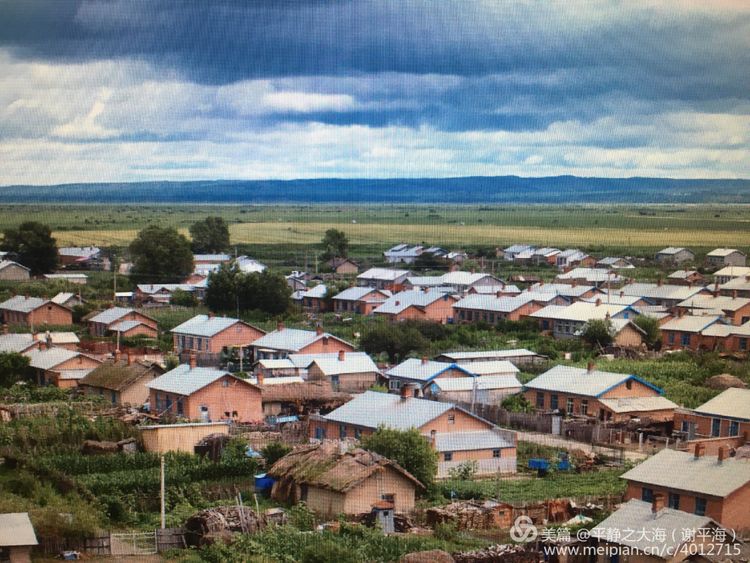

今日小河东,成片的砖瓦房中,仍有一座泥土墙的旧房,在我们下乡的年代,那可是最好的房子了。摄于2009年夏季

2019年1月6日写于悉尼女儿家 (责编:日升) (责任编辑:日升) |